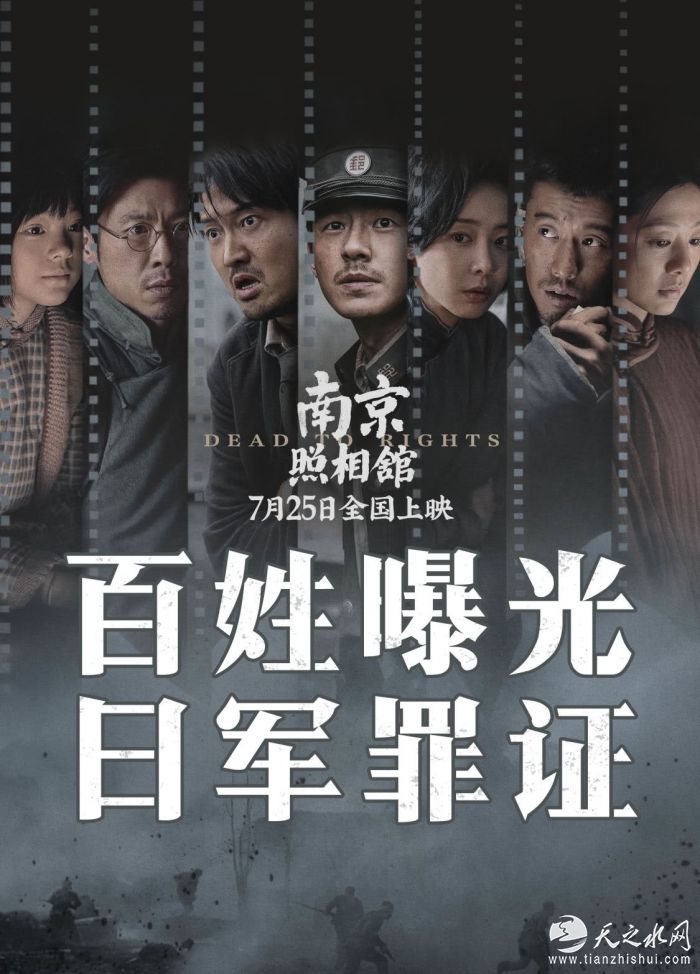

快门下的沉默:《南京照相馆》与历史影像的暴力

在《南京照相馆》幽暗的光影中,摄影机镜头如一次无声的邀约,缓缓引领我们步入凝固于胶片的历史长廊。这部电影不仅再现了一段沉痛岁月,更如一柄锋利的解剖刀,切入影像记录的核心——揭示其表象之下潜藏的、令人不安的暴力与悖论。

故事聚焦于一位中国照相馆的摄影师。这位曾平静记录平凡时光的人,在南京沦陷后的炼狱中,被迫成为历史记录的代理人。占领军以冷酷手段控制城市,更掌控着影像的生产。在暴力胁迫下,他的镜头被迫对准精心编排的场景:日军分发食物的伪善表演,民众被迫挤出的虚假笑容。每一次快门按下的瞬间,都如一道抽在灵魂上的鞭痕。相机,本应是忠实的记录者,此刻却异化为施暴的帮凶。

影片最尖锐的拷问在剧情后半陡然迸发:当日军命令摄影师销毁记录真实暴行的底片时,他最初赖以生存的选择轰然崩塌,继而催生了新的抉择。在焚烧底片的疯狂火光中,他于另一架相机的注视下,开始了反抗——颤抖着按下快门,以“拍摄”空白胶片的方式,替代焚毁自身灵魂的最后一步。导演在此构筑了震撼人心的象征:当真实影像在烈火中消逝,摄影师却用悖论般的“空白”完成了对暴力的终极抵抗。这空白并非虚无,而是以沉默为武器的反抗,是“无”对“有”的控诉宣言。它指向被暴力抹杀的历史真相,其存在本身,即是一种倔强的证明。

《南京照相馆》超越了常规的战争创伤叙事,将摄影机本身置于审判席。影像记录常被视为客观历史的铁证,但影片无情地戳破了这一迷思。在暴力机器的掌控下,镜头非但不是中立的眼睛,更可能沦为权力制造谎言、篡改记忆的共谋工具。当战争机器强行规定何为可拍、何为不可拍,影像的本质便被扭曲。胶片燃烧的画面令人窒息——火焰吞噬了暴行的具象证据,但真正被抹去的,是那些牺牲者曾经存在、曾经承受苦难的个体尊严。这焚毁的不仅是物质影像,更是历史真相的物理载体。当影像被系统性湮灭,历史本身便面临被“空白”吞噬的危险。

摄影师置于镜头前的“空白”,是对暴力抹杀的无声控诉,亦是对记忆的顽强保存。这种沉默的保存,是艺术在绝境中发出的最悲壮呐喊。在历史被强力意图抹煞之处,保存本身就是抵抗。影片结尾,摄影师以生命为代价保存的那盒空白底片终被后人发现。此刻,空白不再虚无缥缈,它化作了指向历史真相最有力的无言证词。

电影落幕,黑暗重临,思绪却难以从中抽离。摄影师面对镜头按下空无画面的快门,那一幕恐怕将永驻记忆深处。影片刺穿了我们常有的天真信念——即镜头天然肩负着记录真实的光荣使命。在暴力与权力的碾压下,影像远非纯粹透明的眼睛,它可能沦为涂抹真相、塑造谎言的利器,成为宏大暴力机器的规训环节。

今日世界,历史被粉饰、遗忘乃至否认的现象从未绝迹。教科书上的空白页、被蓄意模糊的档案影像、遭强行删除的网络数据……这些不正是当年南京街头焚毁影像之火的延续与变奏?影像存在与否的战场,早已超越纸张与胶片,在更广阔的空间中无声延续。那些被擦除、篡改、涂饰的“空白”,依然在寂静中控诉着暴力。它们躺在历史的阴影里,却比震耳欲聋的喧嚣更具穿透力地证明:被抹去的存在本身,即是对抹杀最锋利的反讽。

我们目睹了太多历史被恶意涂抹成空白。然而,正如电影中那只空胶片盒——即使无影无形,那沉默的容器也承载着抵抗泯灭的宣言。保存“空白”,本身便是对遗忘铁幕最有力的穿透。