微小的神:论私人叙事与存在之痕

人行于世,常怀一疑:我之存在,可重要否?众生熙攘,谁人肯为我驻足?然而我们每每踌躇于表达与记录之间,恐他人之讥嘲,惧自我之显露。殊不知,生命最深的奥秘,正藏于这日常的琐碎记录之中。

现代人陷于一种矛盾的困境:一面渴求被看见,一面恐惧被评判。社交媒体上的每一次展示,都伴随着无形的心灵角力。我们修葺图片,字斟句酌,仿佛在进行一场永无止境的演出。观众何在?意义何存?这些问题如影随形,使我们记录的手迟疑不前。

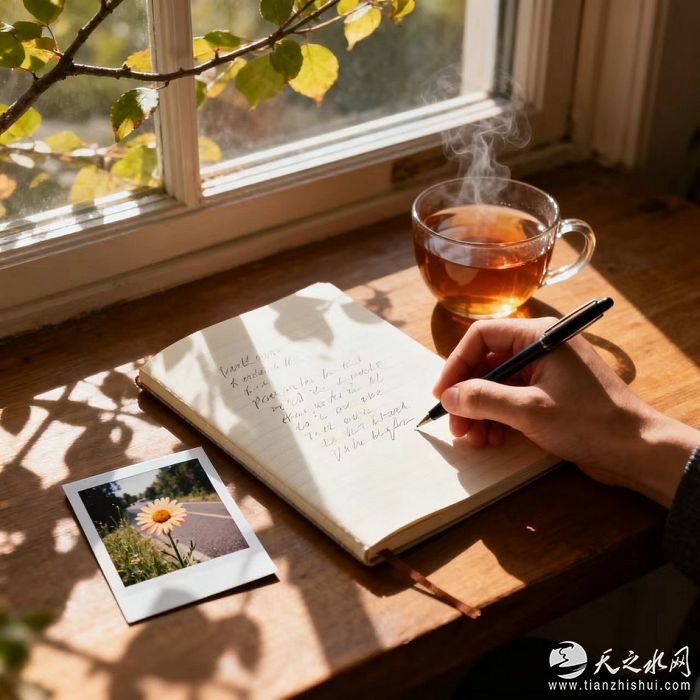

然细思之,我们果真需要那么多观众吗?古希腊哲人曾在神庙刻下“认识你自己”的箴言,这认识之过程,岂非始于自我观察与记录?当我们拍摄一朵路边的野花,记录一顿平常的晚餐,写下片刻的心绪波动,我们实则是在践行一种存在的仪式。这些看似微不足道的举动,是对自我生命的确认与尊重。

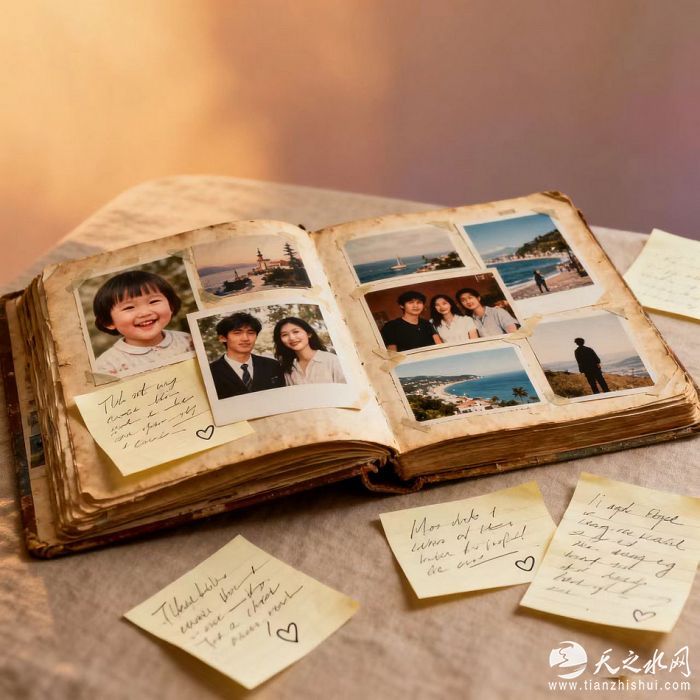

照片是时间的锚点,将流逝的瞬间固定于存在的海洋中。文字是思想的舟楫,承载着情感的波动与思维的轨迹。二者相交,便构成了一个人最真实的生命地图。多年以后,当记忆开始褪色,这些记录将成为我们与过往自我对话的桥梁,让我们得以重访昔日的风景与心情。

我们常陷于一种错觉,认为唯有宏大叙事才值得书写,唯有完美时刻才值得记录。实则不然。生命最本真的质地,恰隐藏于那些平凡无奇的日常碎片中。一杯清茶的暖意,一阵偶然的微风,一次无端的欢笑——这些细微之处,才是构成我们存在本质的经纬。

在存在的意义上,每个人都是自己生命的史官。我们的记录不是在创造某种外在的辉煌,而是在编织内在的意义之网。每一次快门按下,每一个字符落定,都是对“我存在于此”的一次确认,都是对时间流逝的一种温柔抵抗。

哲人云:未经审视的人生不值得过。我想续之曰:未经记录的存在难以审视。当我们年迈体衰,静坐于时光的岸边,这些点点滴滴的记录将连缀成一条闪光的河流,供我们溯流而上,重访曾经的自己。那时我们将明白,所有的记录最终只有一个读者——那个未来的自己。

故而,不必在意观众之多寡,不必苛求完美之呈现。生命的意义不在他人的目光中,而在自己的体验与感悟里。拿起相机,敲击键盘,不是为了展示,而是为了存在;不是为了他人,而是为了自己。

让我们都成为自己生命的记录者,做自己故事的叙述人。在这广漠宇宙中,以我们的方式,留下存在的痕迹,如星划过夜空,虽微渺却真实。这就是凡人所能做的最为崇高的哲学实践——在有限中捕捉无限,在瞬间中凝永恒。