我与我周旋久

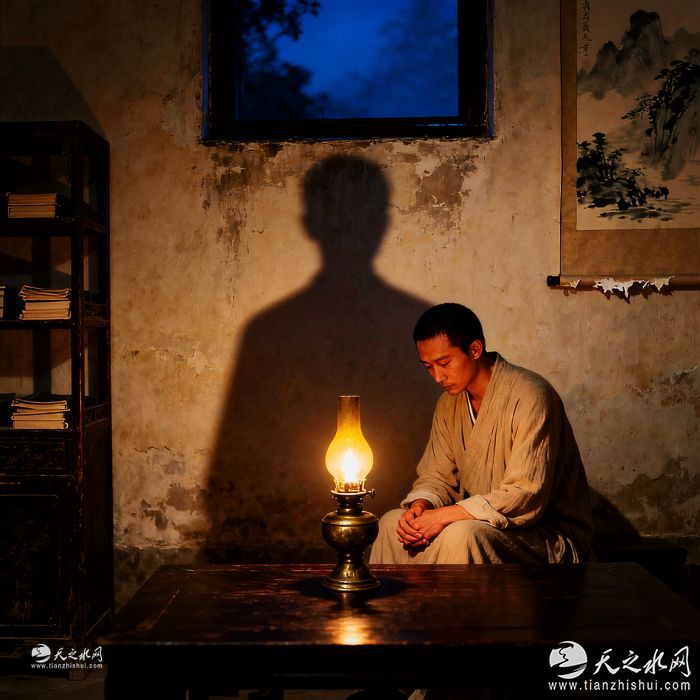

窗外的市声,不知何时,已沉了下去,像潮水退却后留下的寂静沙滩。独对这一盏孤灯,壁上的影子拉得老长,一个念头便毫无征兆地敲在心门上:人这一生,熙熙攘攘,究竟图个什么呢?

这问题,像空谷里的回音,问出去,反弹回来的,仍是自己心跳的节律。图财么?自然是图的。那阿堵物,是安身立命的基石,是换取自由的凭券。开门七件事,哪一件能离了它?它让步履从容,让选择宽绰,我们是该堂堂正正地承认这欲望的。可心里也明白,它终究是仆,不是主。金山银海,买不来一夜安眠;再辉煌的厅堂,也挡不住生命深处吹来的寒风。它像一件越来越厚重的锦袍,外人看着艳羡,穿着的人,却渐觉步履维艰,喘不过气来。

那么,图情?图那一点人间的暖意,总该是不错的。我们仿佛是寒夜的旅人,一生都在寻觅可依傍的炉火。年轻时,那火是爱情,烧得炽烈,以为能融化一切坚冰。可岁月悠悠,烈火终会燃成温暖的灶火,或是,悄无声息地熄灭。友情亦是如此,曾经以为坚不可破的同盟,在各自的人生岔路上,渐渐走成了地图上两个疏远的点。我们叹息,人心易变,却忘了,我们自己也在变。原来许多的“情”,竟暗暗标着价码,与我们的“用处”纠缠不清。得意时,门庭若市;失意了,便觉人影寥落。这暖意,原是这般靠不住的。

于是,许多人便图一个实在的巢,图一间风雨不侵的房。那不仅是砖瓦水泥,更是一种落地生根的承诺,一种“我终于在此处”的宣告。为此,甘愿将半生的奔忙,换作一纸房契。可房子若是大了,回声便也空洞起来。若没有灯下温热的笑语,没有厨房里飘出的家常气息,那不过是一座精致的囚笼,关着一屋子的冷清。可见,安顿得了肉身,未必安顿得了那颗惶惶然的心。

既然外物皆不可恃,我们还能图什么呢?灯花“噼啪”一跳,仿佛给了我答案。光影明灭间,我忽然了悟:我们图的,原是这个“我”。不是那个被职位、收入、关系所定义的“我”,而是那个剥去这一切后,内核里一点不灭的星火。

活好这个“我”,便是一场毕生的修行。要先认识他,如同在迷雾中辨认一座山的轮廓。得静下来,听他说说真话,问他究竟爱什么,怕什么,为何事能欢喜得发狂,又为何事会悲伤得不能自已。这过程,像是淘金,得耐着性子,洗去泥沙,才能见到那一点真金的光泽。然后,便要滋养他。不是用虚名与浮利,而是用那些看似“无用”之事:读一本直击心灵的好书,听一曲让魂魄震颤的音乐,学一门纯粹出于欢喜的手艺,或是,什么也不做,只是看一朵云慢慢地飘过天空。让这个“我”,日渐丰盈,坚韧,生出自己的根系来。

这让我想起东坡先生。他一生颠沛,被命运的大手一次次摁入泥淖。若论图财图势,他可谓一败涂地。但他图好了那个“我”。在黄州,他泛舟赤壁,与山水对话;在惠州,他“日啖荔枝三百颗”,将苦旅过成了诗。他失去了整个世界,却赢得了“东坡”这个不朽的名字。他赢在哪里?就赢在无论外界如何风雨如晦,他内心的气象,始终月白风清。

人这一生,说到底,便是与这个“我”相识、相伴、相成全的旅程。在低谷时,要能遇见那个咬着牙、不肯跪下的自己;在喧嚣中,要能听见那个渴望宁静的自己。不必去赢任何人,只需对得住这个独一无二的“我”。

夜更深了,万籁俱寂。我与我,对坐无言,却觉得天地无比充实。