磨墨的时间

赵安生

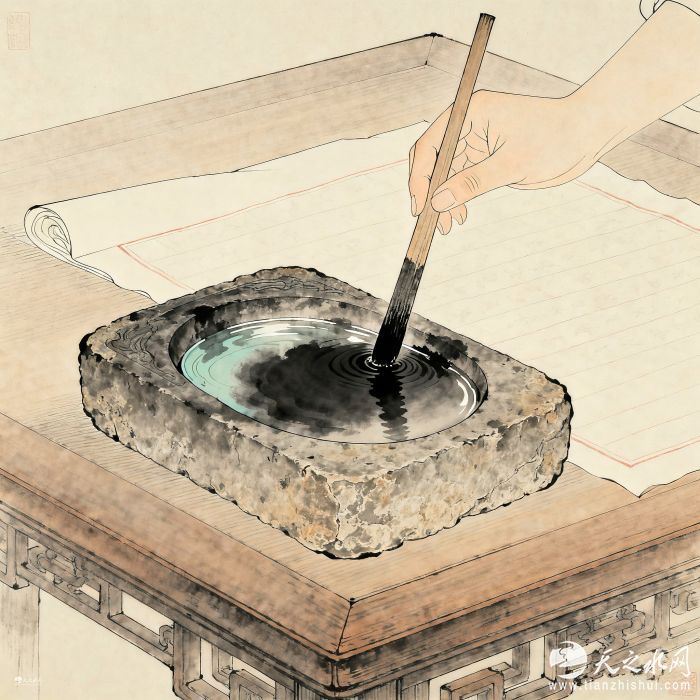

我的书桌上,有一方旧砚。并非什么名贵的端砚或歙砚,只是寻常的石料,质地却温润得很。我习惯于在晚间,铺开素纸,滴上几滴清水,然后拿起那锭同样默然的墨,一圈,一圈,慢慢地磨着。这过程是极静的,静得只听得见墨条与砚池摩擦的沙沙声,像是春蚕在啮食桑叶,又像是细雨悄然落在深夜的池塘。那水,便从清澈渐渐转为淡灰,再由淡灰转为浓黑,漾着幽微的光。这光,是不说话的。

磨墨,是不能急的。你若心浮气躁,用力猛了,磨出的墨沫便粗砺,写出的字也带着一股焦躁的火气。你必得沉下腕,匀着气,让时间从你的指尖,顺着墨条,缓缓地流到那一片渐浓的墨色里去。这时间里,没有外界的纷扰,没有亟待回复的消息,甚至连自己的思绪,也仿佛被这循环往复的动作抚平了,熨帖了。这时候才觉得,磨墨的工夫,或许比写字的刹那更为要紧。它是一场沉默的预备,一种心境的修行。那满池的乌黑,原是从无数的“慢”与“静”里积淀下来的精华。

这便让我想起友人的疑问来。他见我久不更新所谓的“朋友圈”,便好奇我这许多时日,究竟在做些什么。我一时竟不知如何作答。我能说些什么呢?说我每日看着窗外的光,如何从东边的墙垣,慢慢地挪到西边的书案?说我听了一下午的雨,看雨点如何在玻璃上画出纵横的溪流?这些,在旁人听来,怕是寡淡得近乎于无聊了。我们似乎早已习惯了一种“展示”的生活,将片刻的欢愉、一时的感慨,乃至一顿饭食、一处风景,都急急地拍下来,配上文辞,送到那虚拟的广场上去,等待着回声。那回声是赞许,是羡慕,是热闹的讨论,这一切都像一盏盏闪烁的灯,给人以存在的确证。

然而,磨墨的人知道,真正的存在,恰在于那灯火阑珊处的幽暗里。广场上的热闹,是众人的喧哗,而砚池里的深沉,才是属于自己的宁静。你将心声抛向空中,换来的或许是应和,或许是误解,但总归是散了,像风中的絮,留不下根。而你将时光磨进墨里,它便忠实地凝聚在那儿,沉甸甸的,有光,也有分量。待你提笔蘸饱了它,落在纸上,那一个字,便是一个笃定的你,不解释,不争辩,只是安然地立着。

古人有云:“板凳要坐十年冷,文章不写一句空。”这十年的冷板凳,是何等的寂寞,又何等的丰厚!那是一种主动的选择,选择远离中心的喧嚣,选择与孤独为伴。如同宋代的画家,画那寒江独钓的渔父,天地间只剩下一舟、一竿、一片茫茫的雪。那渔父的收获,不在鱼篓的轻重,而在于他独占了整条江的寂寞与自由。苏轼在饱经颠沛之后,写下“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,那鸿雁在雪地上留下的指爪之痕,偶然,浅淡,转瞬便被新的风雪覆盖。这不正像是我们在世间留下的种种痕迹么?若过于执着于痕迹的清晰与持久,反倒失了鸿飞冥冥的那份自在与超脱。

如此想来,我那沉默的砚台,倒像是一位亘古的哲人了。它不言不语,却涵容了一切。它能容纳清水的至淡,也能成就墨色的至浓。它告诉我,最快的抵达,有时是“慢”;最响亮的声音,有时是“静”;最丰盛的生命,有时看上去,却像是一片留白。

墨,终于磨好了。浓稠得如同化不开的夜。我拈起笔,笔尖在墨池里轻轻舔舐,饱含了那一段沉默的时光。我将要写下的,或许仍是寻常的字句,但我知道,那笔画间,已有了磨墨时的从容与安详。窗外,夜色正沉;而我的纸上,即将升起一轮无声的月亮。